Les cyanobactéries, des organismes dopés par les activités humaines

Plus les données s'accumulent, plus il s'avère que les cyanobactéries sont porteuses d'un risque sanitaire réel, sur lequel on sait encore peu de choses. Il est maintenant reconnu que certaines de ces algues bleues, comme on les nommait joliment autrefois, sont capables de sécréter des toxines très actives, notamment sur le système nerveux ou sur le foie, pour les mieux connues d'entre elles (les microcystines). Un certain nombre de tests en laboratoires et de témoignages de terrain attestent, en outre, que les cyanobactéries sont responsables d'empoisonnements de vertébrés de toutes sortes -- des chiens aux poissons, en passant par les oiseaux. Il est enfin avéré que ces créatures produisent une grande diversité de peptides (de petites protéines) dont la fonction aussi bien que les propriétés demeurent pour l'essentiel inconnues.

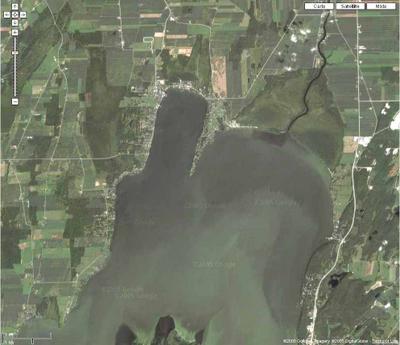

Pourquoi les cyanobactéries sont-elles aussi omniprésentes, du moins dans les eaux douces? A cause d'un phénomène désormais bien connu, l'eutrophisation des cours d'eau, autrement dit l'excès de nutriments dans le réseau hydrographique. Cette sorte "d'obésité" des lacs et rivières résulte des activités humaines. De l'agriculture d'une part, qui déverse des fertilisants dont une partie n'est pas captée par les cultures et finit dans les eaux douces. Et du développement des rejets domestiques d'autre part, notamment du phosphore, toujours très présent.

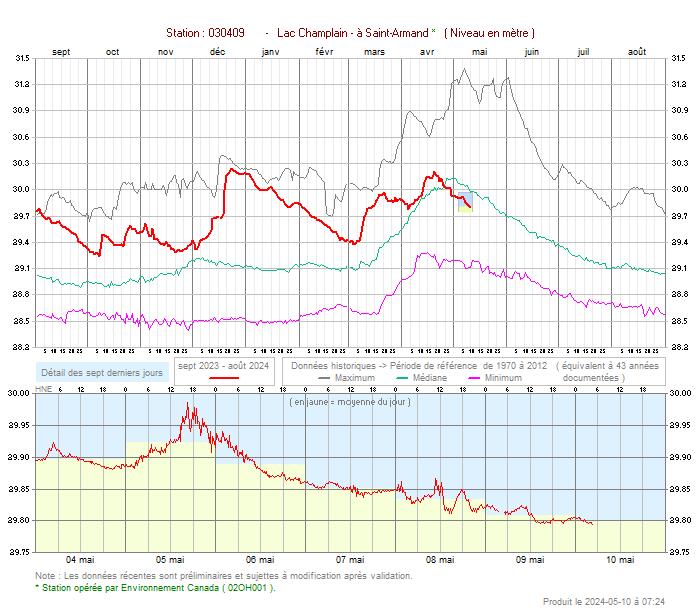

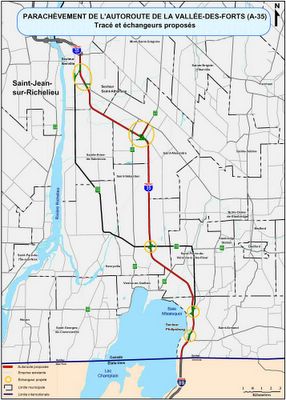

Les cyanobactéries, comme l'ensemble du plancton végétal dont elles font partie, sont dopées par cette manne, grâce à laquelle elles sont capables de spectaculaires et très rapides proliférations (les blooms, selon la terminologie classique). Leur effectif augmente alors de façon exponentielle, finissant par teinter l'eau de couleurs bizarres, généralement apparentées au vert mais tirant franchement sur le rouge pour certaines espèces. "L'affaire est aggravée par le nombre croissant de barrages, indique Ingrid Chorus. Les cyanobactéries ne se développent pas dans les eaux rapides, mais le risque augmente dès que le courant ralentit." Or, au cours des dernières décennies, qu'il s'agisse de petites retenues sur les ruisseaux édifiées par les agriculteurs ou de grands plans d'eau de loisirs à proximité des villes, les rivières ont été de plus en plus souvent hérissées de dispositifs les ralentissant. Enfin, on redoute que le réchauffement climatique ne contribue également à provoquer des proliférations de cyanobactéries ? mais pour l'instant cette hypothèse n'a pas reçu de réelle confirmation du terrain.

Les énigmes des algues bleues

RDT Info, magazine de la recherche européenne, no 49, mai 2006

0 commentaire(s) :

Cliquez ici pour inscrire votre commentaire.

Pour vous identifier, pointez « Autres » et inscrivez votre nom.

<< Retour à la page d'accueil