Les cyanobactéries constituent-elles vraiment un danger pour notre santé?

- Premier article de la série À la recherche des pièces manquantes du casse-tête de la baie Missisquoi

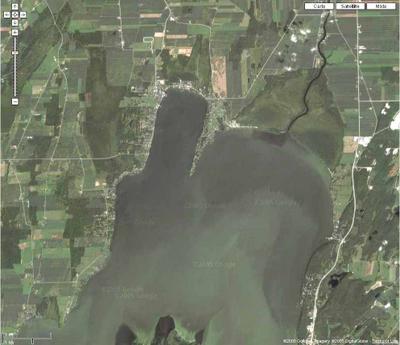

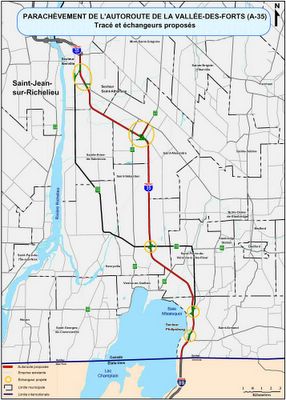

Objectif : trouver ce qui NOUS empêche d'agir énergiquement pour sauver la baie Missisquoi, elle qui étouffe littéralement sous l'effet des cyanobactéries (NOUS = moi, vous, les naturalistes, les riverains, la population du bassin versant, nos élus aux niveaux municipal, provincial, fédéral...).

Hypothèse à l'origine de cet article : si les cyanobactéries mettaient vraiment en péril notre santé, nos gouvernements ne prendraient-ils pas toutes les mesures possibles pour en freiner la prolifération?

- Les cyanobactéries menacent réellement notre santé. Tous les documents consultés à ce sujet l'affirment et le démontrent. Les cyanotoxines peuvent provoquer des maladies de la peau, du foie et du système nerveux.

- Il n'y a cependant au Canada aucun cas documenté de personnes qui ont été gravement malades à cause des cyanotoxines produites par les cyanobactéries.

- Les seuls cas cités d'infections graves et de décès explicitement liés aux microcystines sont des Brésiliens : 76 patients sont morts en 1996 dans une clinique dont les appareils d'hémodialyse étaient alimentés par une eau contaminée par les cyanobactéries. Des milliers de cas de gastro-entérites causées par les cyanobactéries ont été rapportés ailleurs dans le monde, notamment en Suède.

- Si aucun humain n'est décédé à cause des cyanobactéries, il en est autrement des animaux. En France, des chiens ont été intoxiqués mortellement par des cyanobactéries neurotoxiques dans les gorges du Tarn : 23 cas en 2002 et 6 cas en 2003. L'exemple le plus récemment cité est celui du chien de Sam Couture qui, en 1999, est mort quatre heures après avoir bu de l'eau du lac Champlain (raconté dans le Burlington Free Press, Sep. 18, 2006)

Documentation consultée :

DOCUMENT

Cyanobactéries et cyanotoxines au Québec : suivi à six stations de production d'eau potable (2001-2003)

Cyanobactéries et cyanotoxines au Québec : suivi à six stations de production d'eau potable (2001-2003)

Par Caroline Robert, Hélène Tremblay et Christian DeBlois

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs - Direction générale des politiques

Mars 2005

PDF (820 Ko)

Les cyanotoxines produites par les cyanobactéries font partie de différents groupes chimiques et, de ce fait, leur potentiel toxique s'exprime selon différents mécanismes d'action. Solubles dans l'eau, les cyanotoxines sont susceptibles de nuire à la santé humaine par différentes voies d'absorption (ingestion, inhalation ou contact cutané). Les cyanotoxines présentent une toxicité aiguë à de très faibles concentrations; les fonctions

hépatiques (hépatotoxines) et les fonctions neurologiques (neurotoxines) sont les deux cibles principales des cyanotoxines identifiées jusqu'à maintenant. Plusieurs études réalisées sur des animaux montrent des atteintes au foie pouvant être provoquées par une hépatotoxine, la microcystine, et ont contribué à en décrire le mécanisme d'action (Kuiper-Goodman et al. 1999). L'hépatotoxicité aiguë de la microcystine chez les humains a notamment été mise en évidence à la suite de la mort accidentelle de 76 patients hémodialysés en 1996 au Brésil (Jochimsen et al. 1998). Ceux-ci étaient en effet traités à une clinique dont les appareils d'hémodialyse étaient alimentés par une eau contaminée en cyanobactéries et en microcystines (Carmichael et al. 2001).

L'ingestion de quantités importantes de cellules de cyanobactéries serait aussi susceptible de provoquer, notamment, des gastro-entérites chez l'humain, vraisemblablement causées par les endotoxines que produisent les cyanobactéries (Keleti et Sykora 1982). Selon Codd et al. (1999), des milliers de cas de gastro-entérite causée par la présence de cyanobactéries dans l'eau auraient été rapportés jusqu'à maintenant dans le monde. Annadotter et al. (2001) présentent une étude de cas d'éclosion de gastro-entérite en Suède, dont l'origine présumée serait la contamination du réseau de distribution par une eau non traitée provenant d'une rivière envahie par les cyanobactéries. Une étude de Yu (1995) tend par ailleurs à montrer le potentiel cancérogène des hépatotoxines dans le cas d'une exposition à long terme. Cependant, d'après Santé Canada (2002), les preuves sont limitées à cet égard.

Généralement présentes à l'intérieur des cellules, les cyanotoxines produites par les cyanobactéries peuvent être libérées lors de la lyse cellulaire (éclatement ou mort de la cellule) et persister dans le milieu aquatique par la suite. Leur persistance est néanmoins variable, mais reconnue comme étant beaucoup plus élevée dans le cas des microcystines (variétés d'hépatotoxines) que dans le cas de l'anatoxine (neurotoxine). Lahti et al. (1997) font état d'un délai de 30 jours avant d'obtenir une réduction décimale des concentrations de microcystines; Jones et al. (1994) ont pour leur part observé un résiduel de microcystine-LR toujours présent dans certains échantillons après une incubation de 23 jours. La vitesse de dégradation peut évidemment être influencée par la concentration initiale de cyanotoxine, la microflore, la température de l'eau, son pH, etc.

En ce qui a trait à la santé humaine, la présence de fleurs d'eau dans un milieu aquatique constitue un risque lors d'activités récréatives; les cyanobactéries et les cyanotoxines peuvent également présenter un risque lorsqu'elles se retrouvent dans des sources d'approvisionnement en eau potable. Les traitements utilisés dans les installations de production d'eau potable présentent des degrés d'efficacité très variables en ce qui a trait à l'élimination des cyanobactéries (dont le diamètre varie entre 3 µm et 10 µm) et des cyanotoxines; il importe donc d'y voir de près.

DOCUMENT

Toxicologie environnementale - Les intoxinations par les cyanobactéries

Toxicologie environnementale - Les intoxinations par les cyanobactéries

Par Frédéric Bertrand, Arnaud Dunand, Julien Fosse, Nicolas Fradin, Davy Liger et Gérard Keck

École nationale des services vétérinaires de Lyon

Novembre 2004

PDF (1320 Ko)

Les hépatotoxines et les neurotoxines ont un impact en santé animale et humaine. Elles sont des métabolites intracytoplasmiques libérés dans l'eau à la mort des cellules. Certaines cyanotoxines, comme les microcystines LR, sont stables dans l'eau (demi-vie de quelques jours). D'autres, comme l'anatoxine A(S), sont instables et, par conséquent, les animaux ne sont intoxiqués que lorsqu'ils consomment les bactéries vivantes (ingestion de vase et d'eau).

Des intoxications animales et humaines ont été observées dans le monde entier : en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Aucun chiffre fiable n'est disponible sur le nombre de cas humains et animaux dans le monde. Les seuls décès humains dus à des toxines cyanobactériennes documentés et étayés par des preuves scientifiques sont dus à une exposition lors d'une dialyse. En France, les premières intoxinations démontrées ont eu lieu en 2003 dans le Tarn et le Jura. Les proliférations de cyanobactéries semblent en augmentation partout dans le monde.

(...) Les intoxinations concernent les animaux domestiques (ruminants, chiens et chats, espèces aviaires) et les animaux sauvages (poissons, oiseaux, grenouilles et, éventuellement, des mammifères comme le chevreuil). Elles affectent également l'homme.

0 commentaire(s) :

Cliquez ici pour inscrire votre commentaire.

Pour vous identifier, pointez « Autres » et inscrivez votre nom.

<< Retour à la page d'accueil